■ 野菜・果物と健康 (142)

農薬から見える日本の食卓

「踊る食の安全」

松永和紀 著 家の光刊 その9

■ 栄養素と人体

●人体とミネラル

●健康と人体

■人体

■人体

人間の体は60兆の細胞からなり、そのひとつひとつの細胞には核を持っています。

細胞核は23対の染色体で構成され、その中には塩基配列による30億個の遺伝子情報が蓄えられています。

その塩基はさらに36種類(現状での発見件数)以上の元素から構成されています。

また、人体にこれら元素が不足するといろいろな病気になったりします。

また、これらのバランスが崩れてもしかりです。

■ミネラル

人体に必要な無機塩類のことで、ビタミンなどはこれらミネラルから作り出される人体での合成物です。

ミネラルは人体に必要不可欠なもので、分子の最小単位である元素のことを指しており、ありすぎても障害を起こします。

また、酸素、炭素、水素、窒素のようにたんぱく質、脂肪、炭水化物の主要な構成成分になっている元素は、ミネラルとは呼びません。

ミネラルは、たんぱく質、脂肪、炭水化物、ビタミンとともに五大栄養素の一つで、微量ですが、健康を維持するために欠かせないものです

■人体の構成

人体の96%は酸素、炭素、水素、窒素の4元素で、これら以外の元素はミネラルで身体の中で作ることが出来ません。

不足するミネラルは食飲物から摂取するしかありません。

食事が偏ったりして摂取量が不足すると欠乏症が起き、いろいろな病気を引き起こします、ミネラルはわずかな量で体内のあちこちで重要な役割を果たしています。

ミネラルは主要ミネラルと微量ミネラルとに分類され、主要ミネラルは更に少量ミネラルに分類され、微量ミネラルは更に超微量ミネラルに分類されます。

これらのうち人体に必要不可欠なミネラルを必須ミネラルと呼んでいます。

主要ミネラル(100〜1%)、少量元素(1〜0.01%)

微量元素(0.01〜0.0001%)、超微量元素(0.0001%以下)

■栄養素とは

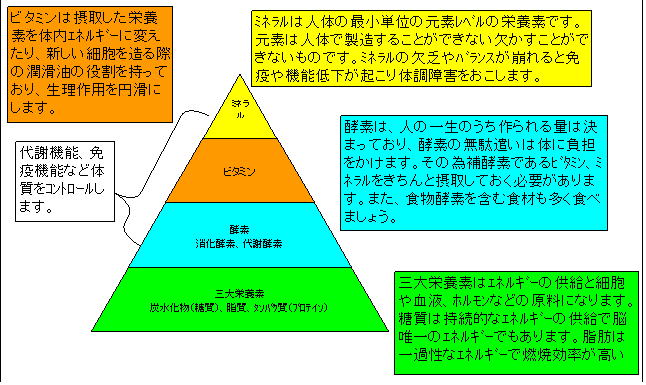

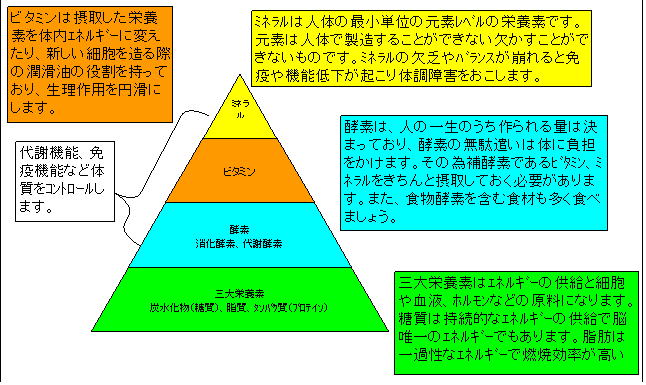

炭水化物・脂肪・タンパク質は、「三大栄養素(三大熱量素)」と言い、生命の維持・成長に必要なエネルギーを供給し、身体の構成素となる栄養素です。

ビタミン・ミネラルは、これが無いと生命が活動を保つことができないため、「保全素」と言い、生命が円滑な代謝を営むのに必要な微量成分です。

これらを総称して「五大栄養素」と言います。

三大栄養素(タンパク質・脂肪・炭水化物)をエネルギーや身体の構成分として利用するためには、分解して化学反応を起こさなければなりません。

これを「代謝」と言います。

この代謝を促進する役割をするのが「酵素」です。

ほとんどのビタミンは、この酵素のうち体内で合成不可能な「補酵素」であり、不足すると代謝が滞ってしまいます。

体内では合成できないため、食事から摂り続ける必要があります。

またビタミンはそれぞれが相互作用によって働きますので、バランスよく摂る必要があります。

しかしビタミンだけでも機能はしません。

ビタミンを機能させる為にはミネラル(微量元素)が必要です。

■正常分子栄養学

正常分子栄養学とは、米国のロジャー・ウイリアムス博士が提唱したもので、化学薬品を全く使用せずに病気を治すものです。

これは遺伝子レベルの栄養学で、“分子”は遺伝子(DNA)のことで、元々人間の体内に無ければならない、不足している必要な栄養素を摂取すると、体内での生理作用から薬理作用に変化し、病気が治るという考え方です。

細菌やウイルスによらない病気の発生する原因は代謝異常であり、正しい食生活と不足している栄養の適切な補給で病気は治すことが出来るというものです。

つまり多くの身体的および精神的疾患は、適正な栄養補給により体内のビタミンやミネラル、アミノ酸等の栄養素のバランスを調節することにより治すことができるのです。

またロジャー・ウイリアムス博士は『生化学的個性』という考え方も提唱しました。

これは個人個人によって必要としている栄養素の量が各々異なるという考え方です。

今日本で行われている免疫治療の一環として栄養の摂取とバランスがありますが、これも同じように各人の検査(オーリング検査)を行い、摂取する栄養素(サプリメント)を決めていきます。

■サプリメントとは

サプリメントは、元来「補う」という意味です。

つまり栄養補助食品のことをサプリメントといいます。

一般的にはビタミンなどの合成物やミネラルを含んだ栄養補助食品のことで、簡単に食べられる大きさの飲食物です。

ミネラルは精製方法により種類によって三つに分類できます。

◆金属性ミネラル

◆金属性ミネラル

カキの殻、炭酸カルシウム、石灰岩、粘土、海水の塩などを原料としたミネラル。

日本で市販されているほとんどのサプリメントはこのタイプで、吸収率は8〜12%程度と言われています。

このタイプのミネラルは、多量に摂取すると人間の体に害をもたらします。

◆キレートミネラル

米国を中心とした健康食品業界が、「多量摂取による害」という問題を解消するべく開発したミネラル。

アミノ酸やタンパク質で包むことにより、新陳代謝を良くし、吸収率を40〜50%程度にアップさせたもの。

吸収率が向上したとはいえ、中身は金属製ミネラルですので、やはり、摂りすぎはよくありません。

◆植物性コロイドミネラル

吸収率98%を誇り、体にまったく害を及ぼさない植物性のミネラル。

吸収率の高さの秘密は、ガラスを通り抜ける程の「超微粒子」。

赤血球の7000分の1というサイズのため、毛細血管から体の隅々までスムーズに行き渡り、ビタミン、ホルモン、酵素などを活性化することができます。

■ミネラルの摂取

ミネラルは、人間が必要とする基本的な5つの栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル)のうちのひとつで、必要とされる量はわずかでも、不足すると人間の体には深刻なダメージが生じてしまいます。

例えば、糖尿病や低血糖症は、「クロム」や「亜鉛」及び「バナジウム」等のミネラルが不足していることと関係しています。

また、ガンや心臓病は「セレン」や「銅」、骨粗ショウ症は「カルシウム」、「マグネシウム」、「ホウ素」等のミネラル不足に起因しています。

また、ビタミン、酵素、ホルモン等、体の重要な機能を司る成分は、実は「ミネラル」がないと働くことができないのです。

このため、ミネラルは「エネルギーの通貨」とも呼ばれています。

分子生物学者のカレーリームス博士は、人間には、106の元素のうち84の元素が必要だと言っています。

そのうち私達の体に必要なミネラルは45〜60種類、しかし、いかにバランスの取れた食生活を送っていたとしても、これらのミネラルを十分に摂取することはできません。

なぜなら、私達が普段食べている穀物や野菜、果物などの作物にはミネラルが微量しか含まれていないからです。

この原因は、作物を育てる「土壌」にあります。

動植物が決して合成することのできないミネラルは「土壌」から吸い上げるしかありませんが、世界的に知られているように、現代の「土壌」は、循環型ではないので一方的にミネラルを剥ぎ取られた状態です。

作物や、その作物を餌として成長した動物の食肉からは、人間が必要とする60種類以上のミネラルを摂取することは、まず、不可能と言えるでしょう。

■現代の野菜

「日本食品標準成分表初版(科学技術庁,1950年)」によると、ほうれんそう100g中に含まれるビタミンCは150mgとなっています。

ところが、32年経過した四訂版(1982年)では、半分以下の65mgになっています。

ビタミンAについては、1950年には8000IUだったのが1982年には1700IUに激減しています。

鉄分はというと、1950年には13mgだったのが1982年には3.7mgとこれも激減しています。

他のニンジンやキャベツなどの野菜も、同じように色々な栄養成分が激減しています。

現代人の食生活は、「炭水化物」「脂肪」「タンパク質」といったエネルギー源となる栄養素は十分すぎるぐらい摂れるのに、生命が円滑な代謝を営むのに必要な微量成分である「ビタミン」「ミネラル」を食事から必要量を摂ることが難しくなってきているのです。

50年前に比べると、野菜の栄養素は激減しているのに、食べる量は変わらないどころか減少しています。

今の食生活では、ほとんどの人が毎日の食事では十分な栄養量を摂取できないのです。

ロジャー・ウイリアムス博士は、「人体は、その人が食べたもののみで構成されている」といっています。

ミネラルが不足した体は、その人が招いた結果にしか過ぎないのです。

現代人は病気になる為の食事をしているのではないでしょうか。

● 酵素

健全食への取りくみ

最近は特に安全に気をつける時代です。

社会が複雑になり、更に少子化・高齢化などにより、一層の健康ということが取りざたされるようになってきました。

これは今までの食に対する意識変化の表れでもあり、美味しいだけの食材から健康も兼ね備えた食材への追求へと変わってきています。

つまり、一歩レベルアップして食材の機能性を追及する時代だといえます。

安全とかトレサビリティとか頻繁に言われていますが、ここでよく考えてみると、これらは健康にいいというよりも健康を害さないという考えかたではないでしょうか。

食材の持つ意味合いはただそれだけで言いのでしょうか?

安全は確かに体に害のないものですが。健康と安全では根本的な意味が違います。

健康とは病気にならないことです。

分りやすく言いますと「健康寿命」というものの考え方がありますが、これは次の計算式で算出します。

[健康寿命=平均寿命―不健康期間]です。

これをそのひと個人の寿命で考えると

「健康寿命=寿命―体調不良期間」 となります。

さて、自分に当てはめて考えるとどうですか?

風邪を引いたり、体にだるさを感じたり、体調不良の期間が如何に多いか感じるのではないでしょうか。

健康と食の考え方の時代変化を考えてみると

「食材 → 空腹を満たす → 美味しい → グルメ → 害の除去」

ここまでが今までの現状だと思います。

しかし、これから先は次のようになってきます。

「害の除去(安全)→ 健康維持(病気にならない)→ 健康促進(健康に過ごす)」

食に対する安全とは、食べて害がないこと(リスクがないこと)

食に対する健全とは、食べて心身ともに健康になること、つまり生命維持そのものではないでしょうか?

このように考えると健康とは「予防学」だと思います。

そのためには人体と栄養について深い理解が必要になってくるのではないでしょうか?

健康がなんであるか理解して貰えたと思いますので、次に健康と食の関係をもっと深く知って行こうと思います。

■健康

人が健康に生活するにはカロリーが必要ですが、最近ではカロリー過多になり栄養素不足となっています。

肉体のエネルギー活動を維持するにはカロリーが必要ですが、カロリーのほかに脂肪酸・ビタミン・ミネラルなどの働きも必要とします。

呼吸で取り入れた酸素や消化した食物の栄養などを体のすみずみまで届けたり、消化を助けたり、有害物質を排除したり、体の中では毎日このようなことが行われています。

このようなことは体内の化学反応で行われています。

この化学反応が速やかに行われるのは、3000種類ほどの酵素(体内で触媒の働きをするタンパク質)の働きによるものです。

しかし、殆どの酵素は「補酵素」の助けがないと機能しません。

ここでは、体内に必要なものとは、何か探って行きたいと思います。

■酵素とは

酵素には、沢山の種類があり全てタンパク質から出来ています。

全ての生物は酵素をもっており、酵素がないと体を維持することはできません。

新陳代謝(生命を維持する為に体に取り込んだ物質を分解したり合成したりして色々な化学反応を行い、不要になったものを体の外に排出します)も酵素の働きによるものです。

人の細胞は毎日2%ずつ壊され、再生されます。

酵素は体の中で起きている生命活動に深く関わりあっています。

呼吸や運動、栄養の吸収や運搬、神経の伝達、免疫の強化、体の修復、活性酸素の除去などさまざまな作用に関わっています。

このような作用を触媒作用といい、触媒とは化学反応を潤滑に行う物質(酵素)で、反応前と後でも変化はしません。

酵素自体もタンパク質の結合体なので、酵素自身もタンパク質分解酵素の働きによって分解されるので、体内では絶えず新しい酵素を作っていかなければなりません。

酵素は年をとっていくと徐々に減少して60歳くらいになると赤ちゃんの時の1/30程度まで減少すると言われています。

そのほかにもストレスや食品添加物、残留農薬でも減少します。

酵素の性質に「気質特異性」があります。

これは、ペプシン酵素はタンパク質の分解をし、アミラーゼ酵素はデンプンを分解するといったもので、ひとつひとつの酵素の役割が決められています。

たった1種類の酵素が欠如しても人は病気になります。

酵素には、食物を消化して栄養として吸収する「消化酵素」と体を作ったり修復したりする「代謝酵素」があります。

そして食物自体には「食物酵素」があり、植物の酵素は人の酵素となじみやすい性質をもっています。

現代人は酵素不足であり、酵素を含んだ食事を取ることが大切です。

しかし、酵素は熱に弱い性質を持っています。

酵素はタンパク質から出来ているので、熱に弱く50度以上で成分が変質してしまい、機能しなくなります。

現代の生活は熱を通すものが殆どなので、食事から酵素を取ることは難しくなっています。

酵素が取れる食事は、生ものや発酵食品です。

・酵素の役割

近年では酵素を作る能力は一人一人の遺伝子によって決まっており、それには限界がるということが定説になってきました。

人間が一生のうちで作れる一定量の酵素のことを「潜在酵素」といいます。

体内で作られる潜在酵素には、消化酵素と代謝酵素があります。

先ほどの説明と重複しますが、消化酵素はデンプンやタンパク質・脂肪などを「分解」するものです。(血液がどろどろだったりするのも分解酵素が足りないからです。)

代謝酵素は新陳代謝や有害物質の除去・自然治癒力などです。(風邪にかかり易かったり、食物アレルギーなども酵素に関係しています。)

さらにこれに食物酵素があるわけです。

食物酵素は、体内の酵素の働きを助けてくれるものです。

よく焼き魚におろし大根がついてありますが、これも酵素との関係があります。

例えば人体で作ることの出来る酵素が15あるとして、魚を消化するのに10の酵素を使うとすると、体内の消化酵素は10使われるわけですが、おろし大根の酵素が2あるとすと10−2で消耗される酵素は8です。

つまり体内で作った酵素のうち8を消化酵素として使い、食物酵素2で焼き魚を消化し、残りの酵素7が代謝酵素として使われることになります。

また、焼き魚を2匹食べると消化に必要な酵素は、20で、そのうち2はおろし大根から賄えるので、体内で必要な酵素は18となります。

しかし、この人の酵素の能力は15なので酵素が3不足してしまいます。

このため消化不良をおこしたり、また、代謝に廻せる酵素もないので免疫力などが低下して病気になりやすくなります。

食べすぎが良くないのはこのようなことです。

・酵素を保持している食べ物

人間の体内に存在する酵素は、一生で一定量しかないといわれています。

酵素を保持している食物をとることはとても大切です。

酵素を外から取ることは体内酵素を温存するためには必要なことです。

酵素の多い食材は果物、生野菜、刺身、生肉、つけもの、おろし、醗酵食品などです。

・酵素の特徴

1、熱に弱く50℃程度まで

2、体内の酵素は一生で一定量である

3、補酵素の助けを借りて働く

4、一つの仕事しか出来ない

5、生命維持には必要不可欠

1、熱に弱く50℃程度まで

2、体内の酵素は一生で一定量である

3、補酵素の助けを借りて働く

4、一つの仕事しか出来ない

5、生命維持には必要不可欠

酵素は、このように体内での主役です。

よくビタミンやミネラルなどが主に捕らえられがちですが、体内機能を司っているのはむしろ酵素です。

その人の体質は、この酵素の能力によって決まるといっても過言ではないように思えます。

酵素の働きの一部を紹介すると

・消化酵素の働き

・消化酵素の働き

アミラーゼ : でん粉をブドウ糖に分解します

プロテアーゼ : タンパク質をアミノ酸に分解します

リパーゼ : 脂肪を脂肪酸に分解します

・代謝酵素の働き

新陳代謝 : 吸収された栄養を体中の細胞に届けて、有効に働くようにする

有害物質の除去 : 毒素を汗や尿として体外に排出する

自然治癒力 : 体の悪い部分を修復し、病気を治す

免疫力を高める : 予防能力を高める

・食物酵素

体外から取り入れる酵素で生ものや醗酵食品に含まれています。

■補酵素

酵素の働きを助けるものにビタミンやミネラルがあります。

・ビタミン

・ビタミン

私たちの体の大部分は三大栄養素と呼ばれる、タンパク質、脂質、炭水化物で構成されていますが、第四の栄養素としてビタミンがあげられます。

ビタミンは現在のところ15種類程度知られています。

ビタミンは微量で生理作用を円滑に行うために必須な有機化合物の総称です。

ほとんどの場合、生体内で合成することができないので、外部から摂取します。

ビタミンが不足すると、疾病が起こったり成長に障害が出たりする(ビタミンの欠乏症)症状がでます。

・ミネラル

ミネラルも、人間が必要とする基本的な5つの栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル)のうちのひとつです。

必要とされる量はわずかでも、不足すると人間の体には深刻なダメージを与えます。

例えば、糖尿病や低血糖症は、「クロム」や「亜鉛」及び「バナジウム」等のミネラルが不足、ガンや心臓病は「セレン」や「銅」、骨粗ショウ症は「カルシウム」、「マグネシウム」、「ホウ素」等のミネラルの不足に起因しています。

さらに、ビタミン、酵素、ホルモン等、体の重要な機能を司る成分は、「ミネラル」がないと働くことができません。

人間の体を構成している元素は海や大地の構成比と非常によく似ています。

どれも水素、酸素、炭素、窒素も主要元素が全体の大部分占めており、あとはカルシウムやリンなどのミネラルが微量に含まれています。

血液と海水は特にミネラルの構成比が非常に似ています。

血液と海水では濃度が異なり、血液は0.9%、海水は3.8%ですがミネラルの構成と比率は非常に近いものがあります。

いかにして人間が進化してきたか分るものです。

この進化の過程から考えてもミネラルが如何に大切かは想像がつくと思います。

● 食物繊維とファイトケミカル

■食物繊維(ダイエタリー・ファイバー)

今までの栄養学では食物繊維は体内で消化吸収されないので、栄養的な価値は認められていませんでしたが、近年の技術の発達と研究が進むにつれて、第六の栄養素として健康を維持する上で重要な役割を果たしていることが分ってきました。

食物繊維には水に溶けない不溶性のもの(セルロースなど)と水に溶ける水溶性のものとがあります。

不溶性のものは大腸内で腸壁を刺激して、ぜん動運動を活発にさせる為便秘の解消を促がし、発がん性物質などの腸内有害物質を体外に排出させるので、ひいては大腸がんの予防に役立つことが明らかになっています。

一方、水溶性の食物繊維は、ヌルヌルとした粘性があり保水性が高いのが特徴です。

働きは体内に摂取した糖や脂肪の吸収を緩やかにするので、食後の血糖値の急激な上昇を抑え、インスリンの分泌が無理なく行われ、糖尿病の予防や治療に役立ちます。

また、血液や肝臓のコレステロールを減らす働きがあり、動脈硬化や心臓病などの予防に優れた効果を発揮します。

食物繊維は、過剰摂取すると下痢の症状を引き起こし、体内に必要なミネラルなどの栄養分まで排泄してしまうので注意が必要です。

食物繊維成人1日あたりの目安摂取量は男性20g、女性18gです。

また、食物繊維をとる場合は、どうしても野菜類ばかりに目が行きますが、野菜に含まれている食物繊維は不溶性のものが殆どで、どうしても水溶性の食物繊維が不足します。

水溶性の食物繊維を多く含んでいるのは、海藻類で、食物繊維をとる場合は野菜と海藻のバランスよく取ることが必要です。

■ファイトケミカル

この他に人体に必要なものとしてファイトケミカルがあります。

三大栄養素は、脂肪・炭水化物・タンパク質ですが、最近ではこれらにビタミン・ミネラル、食物繊維さらにファイトケミカルが加わり「七大栄養素」と言われるようになっています。

ファイトケミカルとは、植物栄養物質のことで植物に含まれる色素や香り、苦味や渋みの成分です。

ファイトはギリシャ語で植物を意味しています。

ケミカルは化合物で、植物が作る化合物つまり、植物栄養物質ということです。

植物が持つ色素は、古代太陽からの強い紫外線を防いで生き残るために植物が身につけたもので、強い抗酸化作用を持っています。

ファイトケミカルは自然界には何千種類もあり、カロテノイドもファイトケミカルの一つです。

5大栄養素は不足すると1週間や1ヶ月単位でも疲労などの体調不良として現れますが、ファイトケミカルが不足しても短期間での急激な体調の変化はなく、不足していることに気づくことはそんなにありません。

しかし、長期間に渡って不足してくると生活習慣病や成人病などになってきます。

ファイトケミカルの多い食材は野菜や果物です。

よく知られているのがポリフェノールです。

そう赤ワインに含まれていることで有名になりました。

ポリフェノールは4,000種類以上あるといわる黄色の色素で、フラボノイドと非フラボノイドに分けられます。

さらにアントシアニン類、イソブラボン類に分類されます。

緑茶で注目されたカテキンもポリフェノールです。

また、カロチノイドもファイトケミカルの1種類です。

■活性酸素

ファイトケミカルは活性酸素の除去力が強いと話しましたが、では活性酸素がどのようなものか知っている方はどのくらいいるのでしょうか?

活性酸素は体の維持機能としては必要ですが、活性酸素が悪者になるのは必要以上の量が体内に残留する場合に免疫機能の低下などを招くような悪戯をするからです。

この活性酸素が代謝機能の低下や物忘れ、糖尿病、癌などの病気を誘発します。

身近な病気では風邪をひきやすいのも活性酸素による防御機能低下の影響です。

活性酸素の対抗馬となるのは「抗酸化物質(スカベンジャー)」で体の酸化防止や活性酸素の除去をします。

ファイトケミカルや酵素などもスカベンジャーです。

スカベンジャーは活性酸素と結びついて害の少ない物質に変化させます。

抗酸化物質は体内で作られるものと体外から取り入れるものがあります。

体内で作られるものとして、SOD(スーパーオキシドィスムターゼ)、カタラーゼ、グルタチオン、その他の酵素などがあります。

体外から取り入れられるものとしてファイトケミカルやビタミンC、ビタミンB群などがあります。

また、抗酸化物質で有名なSODの成分は銅・亜鉛・マンガンなどのミネラルです。

こうして見ますと人体に必要なものが明確になってきたのではないでしょうか。

■カロテノイド

よく聞く言葉にカロチンがありますが、カロチンとカロチノイドは違うのでしょうか?

カロチノイドは、正式には「カロテノイド」といいます。

カロテノイドは自然界に広く存在する色素群の一つで何百種類もあり、C40H56の化学式を持つ化合物の誘導体です。

人体にも数十種類のカロテノイドがあることが判明しています。

カロテノイドは緑黄色野菜や果物に多く含まれており、大別すると酸素を含むカロテノイドを「カロチン」、酸素を含まないものを「キサントフィル」と呼びます。

残念ながら動物は体内でカロテノイドを合成することが出来ないので、植物や微生物が生成したものを食物として取り入れています。

カロテノイドも酵素と同じように役割分担がされておりカロテノイドの種類によって作用を及ぼす場所が異なっています。

α-カロチンは肺がんに、β-カロチンは膵臓がん、リコピンは肝臓がんに対して抑制作用があります。

他にもルテインは目に、・・・このようにカロテノイドは免疫力低下の抑制、悪玉コレステロールの低下、紫外線からの酸化防止、脂質の酸化防止など様ざまな作用をもっています。

様ざまなカロテノイドを取ることで生活習慣病などの予防になります。

しかし日本人1日あたりのカロテノイドの摂取量は約2mgといわれており、推奨摂取量である6mgまでには至っておりません。

緑黄色野菜は加熱しても大丈夫なので工夫して取ることが必要です。

また、ビタミンAの摂取として、β-カロチン、α-カロチン、β-クリプトキサンチン、γ-カロチンはプロビタミンAカロチノイドと呼ばれ体内で生成できないビタミンAに変換されます。

野菜には多種のファイトケミカルが含まれており、野菜の色でその野菜がもつファイトケミカルを知ることが出来ます。

後はファイトケミカルそれぞれの機能性を知ることで、健康状態に合わせた食事バランスを取ることが可能になります。

■栄養素のまとめ

人は,命を維持するために必要な物質(栄養素)を,毎日の食事からとっています。

主要な栄養素には,炭水化物(糖質),タンパク質,脂肪(脂質)の3つがあり、これらの有機物は体内で分解されて体をつくるのに必要な物質の合成に利用されたり,エネルギーを得るのに利用されたりします。

しかしながら,体内で合成できるものはほんの一部で,できても量が不十分なものばかりです。

人が健康に過ごすためには、七大栄養素のほかに酵素を取ることが大切だとお分かりになったと思います。

また、これらの栄養素をバランスよく取ることで欠乏症などを出さずに健康を維持できます。

栄養補助食品であるサプリメントは欠乏症の有効な補充療法として,広く利用されていますが、場合によっては,過剰症もあるので充分な知識と専門医への相談も必要です。

ビタミンの所要量は、成人の場合1日あたりの必要摂取量は mg 〜 μg の単位です。

■食事

上記のことで栄養について凡そのことは分ってきたと思います。

体に必要な栄養は酵素、ビタミン、ミネラルの順になります。

しかし、栄養の取り方としてはミネラル、ビタミン、酵素となります。

まずはミネラルがないと体内合成物がつくれないということ、ミネラルなしにはビタミンもきちんと機能しないということです。

次にビタミンです。

ビタミンがないとミネラルだけではきちんと体の機能を発揮しないということ、最後に酵素です。

酵素はミネラルとビタミンがなければ機能しません。

酵素だけでも駄目なのです。

この三つの栄養が体を機能させる基本となるわけです。

日頃の食事を考えた場合、三大栄養素は頻繁に取り入れることが出来ますが、残りの四栄養素と酵素は不足がちです。

しかし、このビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカルそして酵素を含んだ食材をバランスよくとる食事が大切です。

このような条件を満たしてくれる食材、それは野菜や果物です。

このような食材をきちんと取ることで体質改善はできます。

体質は決して先天的な要素だけ決められているのでなく、日頃の食事から健康な体質を作ることは可能です。

自分の体質を理解して、不足栄養素を如何に補っていくかが病気にならずに健康に過ごす秘訣ではないでしょうか。

日常の会話で、あの人は体力があるとか、体質が弱いとか使いますが、

「体力」は三大栄養素である、脂質、糖質、タンパク質

「体質」はビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカルそして酵素だと思います。

また、体力は「体質×エネルギー」ではないでしょうか。

人間は加齢とともに体力、体質は変化・低下していきます。

細胞の老化にあわせた食事の仕方が、高齢社会となる日本においては必要ではないでしょうか?

健康は食事そのもので、健康を維持することは病気にならないということです。

今までの病気に対する社会の考え方は病気の早期発見と治療でしたが、今後の社会では予防医学(preventive medicine)が先行してくることでしょう。

更に市民の間では「予防栄養学」なるものが浸透してくるものと感じます。

■食育

現代の子育ての家庭をのぞいてみると、食の変化に驚かされます。

夕食にアイスクリームを食べる子供、間食の菓子類が多く食事の少ない子供、果物の変わりにジュースしか飲まない子供など、驚かされることばかりです。

アメリカの調査ではキレる子供たちや暴力を振るう子供たちが多いのは食事の影響だとして、食事の改善がなされました。

添加物などの加工食材から生野菜などの天然食材に替えたところ、トラブルの発生回数が半分程度まで減少しました。

調査の結果、凶暴な子供たちに共通して不足している栄養素がありました。

それはビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸の5つのビタミンとカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛の4種類のミネラルでした。

これら9種類の栄養素のうち5つを不足させると凶暴化するという結果でした。

日本の調査ではキレる子供たちに共通していたことは朝食を取らない子供に多かったのです。

朝食を取らないことが情動の不安定に繋がっていました。

しかし、このような問題の発生源は朝食をとれない環境にあったりするところもあり、家庭での食育が問題とされているのです。

食事をとる環境と食事そのものに問題があり、精神的な不健康さは身体的な不健康さよりも解明しづらく、脳の働きに栄養素が如何に関わっているかもっと調査していく必要があります。

● 三大栄養素

人体の栄養について一番最初に習うのが三大栄養素ですが、三大栄養素の働きについてどのくらい理解されているのでしょうか?

ここではなぜ三大栄養素なのか考えてみました。

三大栄養素はタンパク質、炭水化物、脂質です。

ではそれぞれの役目と構成物質について調べてみました。

■タンパク質

タンパク質はプロテイン(protein)と呼ばれ「第一のもの」という意味に由来するものです。

タンパク質は人間の皮膚、骨、髪、爪、血液、血管、筋肉、神経などを構成する素になっています。

つまりタンパク質がなければ人体が構成されないわけです。

人体のhardということになります。

また、人体の構成のほか酵素、ペプチドホルモン、免疫の抗体などもタンパク質から作られています。

タンパク質の役割は細胞の構築材となるものと構築材にならずに余ったものは分解によってエネルギーを供給する。

エネルギーの供給量は炭水化物の1gあたり4calと同等の熱量を生み出します。

タンパク質の素はアミノ酸で、遺伝子によってそのアミノ酸の並び順(一次構造)が決められています。

アミノ酸は500種以上ありますが人体に必要なのは20種類のアミノ酸です。

タンパク質は、その20種のアミノ酸が色々な組合せで数十個から千個以上も集まったものです。

20種類のアミノ酸のうち11種類は人体で生成されますが、残りの9種類は人体で生成することができません。

よって外部から摂取する必要があります。

この外部から取り入れる9種類のアミノ酸を「必須アミノ酸」と呼びます。

肉や魚介類、卵、乳製品などの動物性タンパク質は、必須アミノ酸をバランスよく含む良質のタンパク質です。

また動物性タンパク質と穀類や豆類などの植物性タンパク質を合わせて摂取すると効率よくタンパク質を摂取できます。

必須アミノ酸と非必須アミノ酸は下記の通りです

・必須アミノ酸

・必須アミノ酸

トリプトファン、フェニルアラニン、リジン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、

スレオニン、バリン、ヒスチジン・・・9種

・非必須アミノ酸

・非必須アミノ酸

アラニン、アルギニン、グルタミン、グルタミン酸、アスパラギン酸、アスパラギン、

システイン、グリシン、チロシン、プロリン、セリン・・・11種

この20種のアミノ酸のうち1種類でも欠けてしまうと、タンパク質をつくることはできません。

タンパク質を含む食品を食べてもそのままでは、タンパク質を吸収できません。

タンパク質の分子が大きすぎて吸収できないので、消化酵素プロテアーゼなど様々な消化酵素が働いてアミノ酸に分解され体内に取り入れられます。

アミノ酸は人体の20%を構成していますので、水の次に多い要素ということです。

・アミノ酸

アミノ酸はバランスよく取ることが大切です。

アミノ酸自体の1日の所要量(RDA)は確定されていませんが、摂取過多は肝臓や腎臓に負担を与えます。

穀類や豆類、ナッツに含まれるタンパク質は、必須アミノ酸のどれかが不足しています。

それだけではタンパク質が不足してしまうので「不完全タンパク質」と呼ばれています。

これに対して肉や魚介類、乳製品には必須アミノ酸がバランスよく含まれているので、「完全タンパク質」と呼ばれています。

完全タンパク質と不完全タンパク質を同時に取ることでバランスの取れたタンパク質を摂取できます。

体内にあるアミノ酸には、タンパク質を構成している「結合アミノ酸」と、結合せずバラバラの状態でタンパク質を構成しない「遊離アミノ酸」の2種類があります。

遊離アミノ酸はいつも体内に蓄えられており、ビタミンやホルモンをつくる材料として使用されたり、新しいタンパク質を合成するのに使われます。

不要になった遊離アミノ酸は分解されて体外に排出されます。

サプリメントでアミノ酸を摂取すると酵素の作用は必要としないので、素早く吸収されるので一時的に特定のアミノ酸を必要とする場合には有効です。

しかし、必須アミノ酸と非必須アミノ酸及び必須アミノ酸同士のバランスも大切なので、リジンとメチオニンは2:1、リジンとトリプトファンは3:1で取ることを勧められています。

また、ビタミンB6、B12、ナイアシン(B3)はアミノ酸の代謝に係わっているので、これらも同時に取ると効果的です。

サプリメントで頭に「L」が付いているのは、動植物に自然に含まれている形のアミノ酸なので、問題なく体内でも潤滑に活用できます。

■炭水化物(糖質)

炭水化物のことを糖質ともいい、単糖類、二糖類(少糖類)、多糖類の3種類に分類されます。

単糖類:ブドウ糖(グルコース)、果糖(フルクトース)、ガラクトース

二糖類:ショ糖、乳糖(ラクトース)、麦芽糖(マルトース)

多糖類:でんぷん、グリコーゲン、セルロース

二糖類:ショ糖、乳糖(ラクトース)、麦芽糖(マルトース)

多糖類:でんぷん、グリコーゲン、セルロース

炭水化物は一番分子の小さい単糖類に分解されてから体内に吸収されます。

炭水化物は人間の主要なエネルギー源で、中でもブドウ糖は脳、神経系、赤血球、筋肉などの唯一のエネルギーでもあります。

糖質はビタミンB1と一緒にとると効率よくエネルギーにすることが出来ます。

糖質は取りすぎると体脂肪として体内に貯蔵され肥満の原因になります。

逆に糖質が不足すると、ブドウ糖をエネルギー源とする脳に影響を与え機能障害を起こす原因になります。

さらに不足を補う為に肝臓に蓄えられているグリコーゲンをブドウ糖に分解して使用するので、肝臓の解毒作用が低下して肌荒を起こしたり疲れが溜まったりします。

さらに不足状態が続くと体内のタンパク質を分解してブドウ糖を合成するので病気に対する抵抗力が弱まり、病気を引き起こす原因にもなります。

■脂質

脂質はタンパク質や炭水化物に比べ、少量で大きなエネルギーを得ることが出来る高カロリーなエネルギー源です。

1gあたり9kcalと非常に効率の高いエネルギー源なので取りすぎると肥満になります。

脂質はエネルギーの供給のほかに脂肪膜や角膜、血液、ホルモンなどの原料にもなります。

また、機能としてはビタミンA,D,Eなどの脂溶性ビタミンの吸収を助けます。

脂質にも体内で合成されない「必須脂肪酸」があり、なかでもリノール酸は最も重要な脂肪酸で、幼児の成長、発育に大きな影響を持っています。

また、血圧や血液凝固、炎症などのコントロールを助けます。

脂質の種類には以下の3つがあります。

単純脂質:脂肪の中でも最も量が多く中性脂肪と呼ばれています。

複合脂質:細胞を構成する役割がり、リン脂質,糖脂質があります。

誘導脂質:コレステロール

脂質の主な構成成分は脂肪酸で、脂肪酸には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸とがあります。

飽和脂肪酸は悪玉コレステロール(LDL)のことで、肉類や乳製品に多く含まれており、不飽和脂肪酸は善玉コレステロール(HDL)のことで植物性油脂や魚の脂に含まれています。

以上簡単に三大栄養素について書きましたが、いずれも人体に必要なエネルギーであることが認識できたと思います。

●栄養素と人体の関係

炭水化物・脂肪・タンパク質は、「三大栄養素(三大熱量素)」と言い、生命の維持・成長に必要なエネルギーを供給し、身体の構成素となる栄養素です。

ビタミン・ミネラルは、これが無いと生命が活動を保つことができないため、「保全素」と言い、生命が円滑な代謝を営むのに必要な微量成分です。

これらを総称して「五大栄養素」と言います。

三大栄養素(タンパク質・脂肪・炭水化物)をエネルギーや身体の構成分として利用するためには、分解して化学反応を起こさなければなりません。

これを「代謝」と言います。

この代謝を促進する役割をするのが「酵素」です。

ほとんどのビタミンは、この酵素のうち体内で合成不可能な「補酵素」であり、不足すると代謝が滞ってしまいます。

体内では合成できないため、食事から摂り続ける必要があります。

またビタミンはそれぞれが相互作用によって働きますので、バランスよく摂る必要があります。

しかしビタミンだけでも機能はしません。

ビタミンを機能させる為にはミネラル(微量元素)が必要です。

■ミネラル不足は健康阻害

冷凍食品やすぐに食べられる状態にカットされた切り身や肉,便利な外食などは、現代の忙しい生活の中では欠かすことができません。

しかし、実はその捨てられている部分に大切な栄養が含まれていたり、手軽に食べられるものには保存性がいいように合成保存料などが多く使われていたりします。

そもそも作物を作り、餌となるものを育む土壌自体が効率優先の化学肥料・薬品を多用する農業によってどんどん力を無くしてしまっています。

そこで育った野菜は見た目は美人でも栄養価は低く十分なミネラルも含まれていません。

それでも一部分だけ食べるよりはその全体をあまさずに食べる方が数倍のミネラルを摂りいれることができるのです。

長い伝統に培われた伝統食文化は、概ねその土地で特産となるもの、季節によって旬を迎える素材を一番美味しく食べるための方法でした。

食物を「一物全体」の思想で捨てるところのないくらいに食べていくことが何よりの「ごちそう」なのです。

■「生命の鎖」論

パントテン酸(ビタミンB5)を発見したロジャー・ウィリアムス博士の論文に「生命の鎖」論があります。

著書の中で「細胞の生命を維持するためには、少なくとも18種類のミネラル、20種類のビタミン、8種類のアミノ酸が一定量揃い、相互に支え合っている状態で細胞外液に溶け込んでいることが必要である。」としています。

これは現代の栄養素の考え方にも広く登場しています。

人間が生きていく為にはミネラル、ビタミン、酵素などの栄養素が必要で、しかも相互に助け合って代謝活動を行っています。

これら栄養素は生体の構成や機能にどれも欠くことのできない栄養素で、決まったバランスで吸収され、それぞれの機能を作り出す性質があるとしています。

必須アミノ酸では、アミノ酸同士の相互関係だけでなく、その吸収や働きにビタミン類の助けが必要となり、これら必須アミノ酸、必須ビタミン、必須ミネラルはすべて互いに関連しあい「生命の鎖」によって生体の働きを作り出しているとしています。

単一成分のみを摂取しても返って害になりうることもあるわけです。

また、遺伝子レベルの相互作用には、今の医学や栄養学などでも解明されていない栄養素やそれらの組み合わせによる相乗的な作用が他にもあるとする「サムシング・グレイト」という考え方もあります。

一言メモ

一言メモ

酵素を有効に使うためには、よく噛むことです。

一般的に言われているのが一口三十咀嚼です。

噛むことによって唾液が分泌され、唾液に含まれる酵素も充分に有効に使われます。

咀嚼が少ないと唾液の分泌が少なく、胃で使われる酵素を大量に必要にすることになります。

また、食べる時は食事に集中して、食べ物を見つめることで唾液の分泌が促進されます。

例えば梅干を見ただけでも唾液が出るといったようなことです。

更に注意して起きたいのが無闇な水の取りすぎです。

食事中のドリンクは食物を流し込んだりするので、やはり咀嚼を減らします。

また、胃の中に大量の水分が入ると胃の消化液が薄くなるので更に酵素を必要とします。

食事中は水分を少なめにしたゆっくりと咀嚼することで消化機能に負担をかけないようにしましょう。

■ミネラルを無駄にしないように

ふだんスーパーなどの店頭に、綺麗に整形され陳列された食品は、カットされたものばかりで全体をパックしたものはあまりません。

大根などは葉っぱがカットされているし、魚でも身だけだったりします。

捨てている部分に大切なミネラルやビタミンが含まれていることが多いのですが。しかし、肉・魚・野菜のどれも消費者の立場で見かけがよくなったり、調理の手間を省く為、また、余分なゴミを持ちかえらないためにこのようになったのかもしれませんが。

野菜はよく根の分や表皮と肉質の境にかなりの栄養素を含んでいるといわれています。

また、魚の柔らかく可食できる骨にもカルシウムやミネラルは多く含まれています。

なんとももったいない話しです。

■野菜とミネラル

日本は土地(農地)が狭い上に、もともと肥沃な土壌ではありません。

ですから、近代化が進むにつれ、単位面積あたりの収穫量を追及することになり、収穫物の質は二の次とされてきました。

それゆえに、農地に多くの化学肥料を使い、更には農薬の使用も収穫量の追及にはやむを得ませんでした。

ところが、こうしたことにより、そこで育つ植物に含まれるミネラルは急速に減少していったのです。

化学肥料は土壌に含まれるミネラル成分を追い出し、また、土壌中の虫類がいなくなってしまうことと同時に、土壌中の微生物相を変えてしまいました。

この微生物相は、植物が根から土壌中のミネラル分を吸収する際に欠かせない存在であるにも関わらず。

さらに、農薬が撒かれることにより、土壌はますます悪化していき、さらにはそれらに含まれる有害成分が農作物に吸収されることになるのです。

また、同じく収穫量の追及のため、促成栽培や二毛作も行われました。

植物が根から十分なミネラルを吸収するには、十分な時間が必要です。

にもかかわらず、人間の都合で促成栽培を行い、収穫を早くしてしまうと、ミネラル分が不十分な植物が収穫されてしまいます。

また、一度植物を育てると土壌は一時的にやせてしまいます。

それを回復させるためは土壌を十分に休ませる必要があります。

にもかかわらず、これまた人間の都合で、二毛作を行うと、やせた土壌を酷使することになり、当然そこで育つ植物のミネラル分は不足することになります。

更に、植物から摂取できるミネラル分が減少した原因は、農業分野のみに留まらず、その加工段階にも問題があります。

自然の材料を加工する際に、材料を精製しますが、その際にミネラルが少なからず取り除かれてしまうのです。

また、加工食品の保存性をよくするため、ポリリン酸やフィチン酸などの食品添加物が加えられますが、これらはミネラルと強く結合する性質があるため、口に入ると食材に含まれるミネラルとともに、体内のミネラルとも結合し、添加物とともに体外に排泄されてしまう可能性もあります。

調理の際のミネラル消失も無視はできません。

食材に含まれるミネラル分が、水や熱を使った調理により、流失してしまうのです。

これが現代の食事です。