さすが、日本一を目指した

すばらしい美味しさを!

より美味しく、体のためによいものを・・・と

活きた土からじっくり育った

「こだわりのやさい」の感動を!

その美味しさは、知る人ぞ知る

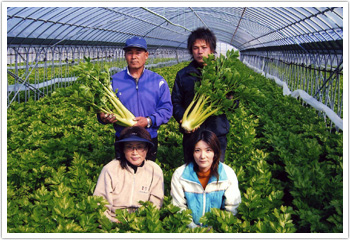

愛知県田原市 横地愛菜園の

バーモンセロリ

「横地愛菜園」は、愛知県渥美半島の先端に近い場所にあります。

自家生産した発酵肥料をふんだんに土壌に使用し、その土壌を育てることでおいしい「こだわりの野菜」を育てます。

より安全で、真においしさと感動をお届けしたいと願い、有機肥料を使い農薬はできる限り抑えて、どれも丁寧につくりあげられております。

● 日本一美味しいセロリづくりを目指して

「横地愛菜園」園主、横地幸夫さんは、セロリの栽培に、愛情を注ぎ込み、家族3世代に渡り、健康で・美味しい野菜作りを実践しています。愛知県渥美半島の、土壌が持つ力を存分に引き出し、堆肥中心で、栄養補給を行っています。

セロリ栽培は、足の踏み場が少ない中、人力での草取りや、脇芽の処理など、セロリと向き合い、愛菜園の名前の通り、愛情いっぱいに育て上げます。

このセロリ栽培を通して温かい家庭を持つ横地さん横地さんの人柄あふれるセロリを是非ご賞味下さい。

セロリはそのままなまで食べる野菜である。食べる人の立場に立って、安心して食べられる栽培を目指しています。そして、安心なだけでは無く、美味しさにもこだわりをもちコクのある野菜つくりに努力しています。この美味しい野菜を作るための土造りとして、微生物を活かす用に工夫されています。

甘味があって、嫌なアクがなく、すがすがしい香りとシャキシャキした歯ざわりがおいしさのポイントです。

他では味わえない横地さんのセロリの旨みは「これぞセロリ」と呼ぶにふさわしい逸品です。セロリーが嫌いという人でも美味しく食べられます。

● 横地愛菜園について

愛知県の渥美半島伊良湖といえば、風光明媚で海のレジャーには事欠かないところ。冬でも凍てつくことが少ない、温暖なところです。

そんな三河湾を向こうにして、横地さんの農園『愛菜園』があります。

横地さんのお父さんがこの地に初めて入植したのが戦後間もない1946年。

最初の入植者たちがまず最初に行なったことは、みなで集団生活をしながら農地を開拓することでした。

渥美半島の先端の海辺といえば砂と瓦礫の痩せた土地。おかげで防風林の松の木も低い背丈で砂地にしがみついている。開拓民の最初の仕事はその松の木を一本づつ抜くことからはじまったとのことです。

海辺に打ち上げられた海草を取って来てはたい肥作りをし、山から牛車で赤土を運んでは客土。とにかく痩せた土地を肥やすためだけに多くの時間が費やされました。

横地幸夫さんが小学校のころ(今から35年くらい前)には、トウモロコシやスイカの栽培で生活ができる用になったいました。そして、メロン、セロリの栽培へと・・。

横地さんのところでは施設での耕作があるため、特に土作りということに非常な重点が置かれています。たい肥は熟成をさせてから畑に施すという念のいれようで、微生物資材もたっぷりと利用し、土が柔らかく肥えています。

横地さんの作物の美味しさは、食べてみれば即納得できますが、特に横地さんのセロリのおいしは格別。全くエグ味がなく、さわやかな甘味で、セロリがの苦手なんですというでも「こんなにおいしいの」とおどろいてしまうほどです。

現在、2.5haの耕地に冬は露地とハウスのセロリ、夏はトウモロコシとメロンがメインとなっています。横地さんの出荷用のセロリの箱にはこんな言葉が記されています。『日本一おいしいセロリづくりをめざして』と。

横地さんのモットーは、よりおいしく、からだのためによいもの作り。

現在すでに、息子さんも3代目としてがんばっています。

|

● 横地愛菜園のこだわり

まず何よりも土壌作りに一番のこだわりを持っています。

20年ほど前よりこの考えが始まり、それ以来一切の化学肥料を止めました。

微生物を使った”ぼかし肥料”を自分で作って、ふんだんに土壌に取り込ませます。

「作物のための土づくり、健康にもよい野菜つくりをしよう」とこのように決心してこだわりの野菜栽培をスタートさせました。

横地愛菜園では土壌からこだわります。おいしい野菜作りにはまずは土壌からです。ここをこだわることで「明日も食べたい、おいしい野菜」とみなさまから評価をいただける野菜を常に目指しております。

以前は私も化学肥料を使うことに何の疑問も感じないでいました。

ところが大量生産的に進む現在の農業の流れに疑問を抱くようになり、20年ほど前に野菜の本当のおいしさを伝えたいと願うようになり、それに必要なのは土壌作りがまず必要と考えました。

「作物のための土壌作り、人間の健康にもよい野菜作りをしよう!」と決心してからは、まず化学肥料を止め納得できる堆肥の使用や微生物を使った”ぼかし肥料”を自分で作って、ふんだんに投下することによって出来る土壌で”こだわりの野菜栽培”をスタートさせました。

"ぼかし肥料"には鶏ふんやおから、油かす、魚粉、カニガラ、海草粉、米ぬかなど7〜8種類を混ぜ発酵させます。

この肥料をこだわりの野菜を育てる上でふんだんに使用いたします。

たとえばセロリを栽培する上では2トン(10アール当たり)も投下いたします。

これだけの量を使用すると、土壌がやわらかく有機物が加わりミミズなどがわくようになりました。

このミミズは畑の小さな小作人と言われるほど土壌形成には必要な存在です。

5年ほどこれらを実施して肥沃な土壌を作り、できあがる野菜はみなさまに野菜のおいしさの感動をお届けできるようになりました。

お客様に常においしさと安心にお応えする味を提供していきたいと思っております。

「こだわりの野菜を続ける」事に終わりはないと思っております。

日々研究して納得の商品を追及しております。

|

■ 故相馬暁博士 セロリの話

セロリ 和蘭陀三葉 清正ニンジン CELERY

1.セロリの古里とその名前の由来

1) セロリは湿原生まれの薬草

セロリの野生種は、ヨーロッパから、中近東、インド西北部にまたがる広い地域の、冷涼な山岳地帯の湿地に野生しているApium graveolens var.graveolensから改良されたもので、葉柄を食べるセロリはその変種var.dulceとされています。

学名の「アピウム・グラフェレンス」は、「湿気のある土地に生え、強い匂いを放つ」と言う意味です。

今でも、野生のセロリは、スウェーデン、アルジェリア、エジプト、そしてアジア西部のコーサカスにかけての広い地域の、湿潤な地域や沼沢地に自生しています。

古く紀元前から、セロリはヨーロッパの殆ど全域に自生していました。

古代ギリシア、ローマ時代には、セリノンと言う名前で、整腸、強精剤、香料として使われていました。

また、葬礼用の植物としても利用されていました。

死体の悪臭を取り除くために、セロリの強い芳香が使われていたのです。

逆に、古代ギリシア人達は、祭りの日に部屋をセロリで飾ったとも言います。

セロリ特有の強烈な香りが、魔除とされていたのです。

紀元前6世紀に始まったイストミア地峡祭とネメア祭(いずれも古代ギリシアの国家的四大祭典競技)では、勝者の冠に、セロリを編んで作った花環が使われました。

さらに、セルリをより合わせて作った輪の冠を頭にかぶると二日酔いが治ると信じられていました。

紀元前500年頃の貨幣にセロリの葉の模様が刻まれています。

この頃は先にも述べた様に、主に野生種を薬用や香味料として使っており、食用となったのは17世紀に入ってからです。

1623年、フランスで薬草であったセロリを野菜として初めて利用したとの記録があります。

18世紀にはイギリスで改良が進み、大々的に作られる様になりました。

その後、19世紀に入ってアメリカに伝わり、ここでも盛んに品種改良がなされました。

膨れた長い葉柄のセロリは、この改良過程で生まれました。

なお、現在の日本の品種は、全てアメリカで作られたものです。

中国には、一説には10世紀頃、胡芹の名でシルクロードを経由してインドから伝来したと、言われています。

しかし、もっと古くから原種に近い葉柄が細長く肥厚しないものが伝わっていたとの説もあります。

今も中国では、この型の品種「芹菜」が栽培され、東南アジアにまで及んでいます。

2) 加藤清正が朝鮮から持ち帰ったセロリ

日本には、豊臣秀吉の朝鮮出兵、文録・慶長の役(文録1年:1592年と慶長2年:1597年)の時に、加藤清正によって持ち込まれたとの俗説があります。

そのため、セロリは清正人参(キヨマサニンジン)との名で、江戸時代の「本朝図鑑」に記録されています。

ニンジンもセロリと同じセリ科で、同じように香味野菜独特の香りをもっていますから、ニンジンと呼んだのもうなずけます。

なお、このセロリは芹菜型のものでしょう。

ところで、不思議なことに、岡山城内に明治時代まで野生状態で生育していたと言われています。

その後、江戸時代・文政年間にオランダ船によって、再度セロリが伝わりました。

セロリの和名が和蘭陀三葉(オランダミツバ)と言うのは、ここにルーツがあります。

この時は、ニンジンでなく三葉を連想しています。

なお、セロリの別名を白セリとも言います。

セロリの三度目の渡来は、江戸後期・幕末です。

開港された横浜の外人住人を対象に、セロリ栽培が行なわれましたが、うまく作れずに失敗しています。

明治に入って、ヨーロッパ、アメリカから多くの品種が導入されました。

明治37年に長野県の松本市で栽培が始まりました。

しかし、強い臭いのために普及しませんでした。

広く栽培されるようになったのは、戦後、昭和50年代に入ってからです。

肉食が盛んになり、食生活が洋風化するにつれ、人気を得るようになりました。

今では松本市や茅野市、原村などが主要産地になっています。

2.セロリの生態とその特性

1) セロリは水気が好きな冷涼野菜

セロリは植物学上の分類では、被子植物門・双子葉植物綱・離弁花亜綱・傘形花目・セリ科に属する1、2年生草で、ニンジン、ミツバ、パセリ、アシタバ、ボウフウなどが同じ仲間です。

ナス科やウリ科、キク科の植物と異なり、花の花弁(花片)の一つ一つが完全に分かりており、そのため、離弁花と呼ばれているグループに属します。

また、その花の集合体の形状がまるで開いた傘の様なので、傘形花目と名付けられました。

この様に、分類上の名前の付け方は、その植物の形態上の特色を基に、付けられており、合理的と言えます。

セロリはセリ科のセロリ属に属し、根から直接出る葉(根出葉と言う)が多数発生し、長い葉柄を伸ばします。

草丈は、60〜90センチで、葉は卵形ないしは長楕円形で、葉肉は薄く波状です。

特有の強い香りがします。また、夏から秋にかけて、白くて小さい花を着けます。

主に、軟らかい葉柄を食用としますが、小さな葉も食べられます。

第1節間が最も長くて太く、葉柄内に葉肉が充満しています。

第2、第3節間と上に行くほど節間は細く、短くなり、その両側につく葉も小さくなり、先端に頂葉が着きます。

葉色・葉柄色には品種間差が大きく、濃緑〜黄緑、紫まで変異があり、株の心部が白色から黄色となるものもまであります。

株全体にアピインと呼ばれる成分による香気があり、これが好き嫌いの分かれ目になります。

セロリは元々、冷涼な山岳地帯の湿地に自生している植物で、冷涼な気候を好み、乾燥を嫌う野菜です。

発芽は20℃前後がよく、30℃を越えると発芽しません。

セロリの栽培では如何に一斉に発芽させるかがは重要なポイントです。

生育も日中23℃、夜間18℃前後が最適で、気温が上がると生育が衰えます。

また、栽培には十分な湿気が必要で、乾燥すると株が開き、葉柄が筋っぽくなり、歯ざわり、舌ざわりが悪くなります。

2) 各種品種とその特性

セロリの最大消費国はアメリカです。

アメリカ人は緑色種(グリーンセロリ)を好みますが、日本のセロリは殆どが中間種(ホワイト種とも言う)です。

中間種は肉質が厚く、繊維があまりありません。

一方、緑色種の特徴は、高い香りです。

こんな所にも、日本人と米国人の好みの違いがあるのです。

さて、葉柄を食用とする普通のセロリは、葉・葉柄・心部の色により、黄色種・中間種・緑色種・赤色種・白色種に大別されます。

この内、赤色種は日本では栽培されていません。

かつてセロリといえば軟白した黄色種(ゴールデン・セルフブランチング)のことでしたが、最近、黄色種は全く栽培されていません。

現在の主体は中間種です。

なお、日本ではセロリを大株に仕上げ、スーパーなどではその葉柄をとって1本売りをしています。

そこで、1株売りを目標に育成された、やや小型のトップセラー(タキイ種苗)と言う品種もあります。

(1) 黄色種

茎葉は淡緑色で葉柄の幅が広く、肉は薄く、かっての主流品種でした。

(2) 緑色種

株全体が濃緑色で、葉柄は円形で香りが強いのが特徴です。

主な品種はトールユタ52〜70があります。

また、日本での改良されたものとしてミニセルがあり、普通のセルリの株の半分くらいで、緑色はそれほど濃くないのが特徴です。

(3) 中間種

緑色種の性質を取り入れたもの。

葉の色は淡緑色。葉柄は丸みがあり、肉芽厚い。

代表的なものにコーネル619がある。

香りが比較的少ないため、日本人向きの品種として定着し、日本で栽培されているもののほとんどがこの品種である。

コーネルは、セロリの中では最も多く出回っている品種です。

茎は黄白色、長さ40センチ前後で大株になります。

そのため、スーパーで1本ずつバラ売りされることもあります。

芯の部分は柔らかいので前菜用、外側は薄切りにしてスープの具にしましょう。

また和え物、糟漬けも美味しいです。

(4) スープセルリ(芹菜)

中国では古くから利用されており、セロリの原種に最も近い種類で、学名をvar.secalinumとされています。

地中海地方を中心に栽培されるヨーロッパ型と、中国南部・東南アジアに栽培されるアジア型(芹菜)があります。

ヨーロッパ型の葉柄が中空で、葉柄が細長く、色は濃緑色で、スープの実、サラダなどに用いられます。

一方、アジア型の芹菜(キンサイ)には、葉柄が中空の空心型と、詰まっている実心型があります。

両者とも普通のセロリより葉も茎も小さく、その色は薄く、肉質は柔軟です。

セロリの中では最も好温性で、普通のセロリと違って高温発芽性もあります。

蜜播(種を多く蒔くこと)して、葉柄に光が当り難くし、自己軟白させたものを、若刈りし、汁の実、炒め物などに用います。

(5) セルリアック

セロリと同じ祖先の野生種から変化した仲間に、セルリアックがあります。

セルリアックは、地上部の外観はセロリに似ていますが、地下部はカブ状に肥大し、この肥大根をサラダの材料などに使用します。

いもセロリ、根セロリとも呼ばれます。

セロリの変種で、var.rapaceumとされています。

肥大根は驚く程の大きさ、ソフトボールを一回り大きくしたぐらいに大きくなります。

皮を剥いてスープ、シチューに入れます。

また、細切りにしてサラダにも使います。セロリに似た風味があります。

3 セロリの生産と流通

1)生産と流通

野菜の消費量・生産量の増減は時代とともに変化します。

例えばアメリカでは、まずキャベツの消費・生産が増え、これを追ってレタスの消費・生産の急増し、それと共にキャベツが停滞期に入りました。

次に、セロリが増え始め、セロリの消費・生産の増加と共に、レタスが停滞し始めました。

日本の葉菜でも、1950年代から1970年代にかけてキャベツの生産・消費が倍増しました。

1970年代に入ってレタスの消費・生産が急増し、1960年代末に比べ11倍にも増えています。

アメリカの流れからすると、次はセロリだということになりますが、これは増えたとは言え、まだ主要野菜と言うにはほど遠い状態です。

約30年前の1960年の作付面積は170haで、生産量6,200tでした。

それが1990年には901ha、44,700tに増加しています。

面積では5.3倍、生産量では7.2倍の増大であり、増加率だけからみれば飛躍的です。

しかし、面積的にはフキ、シソ(オオバ)チンゲンサイ程度のものです。

2) 産地

セロリは冷涼な気候を好み、乾燥を嫌います。

生育適温は15〜20℃で、夏作は高冷地、冬作は暖地で作られています。

中間地では露地、ハウス、トンネル栽培が行なわれており、ほぼ一年中出回っています。

しかし、産地は夏秋季の長野(全体の約42%)、冬春季の静岡(同23%)が二代産地で、この両県で65%を占め、北海道、愛知、静岡がこれに続いています。

1990年の東京市場への入荷量は、約12,600t、総生産量の30%弱が東京に入って来ています。

夏秋季の入荷が少なく、秋冬季がやや多く、最低の9月が800t、最高の12月が1,400t。

入荷先は夏秋季の長野、冬春期の静岡が筆頭で、周年的にみるとこの両県が全体の35%ぐらいずつを占めています。

4.セロリの旬と賢い選び方

「旬」という字を広辞苑で引きますと、魚介、蔬菜、果物などがよく熱して、味の最もよい時期と解説されています。

確かにセロリは一年中出回っている野菜ですが、味の最も良い旬は一体何時なのでしょうか。

セロリは、先にも述べましたが、やや涼しい気象条件下での生育を好み、昼温23度、夜温18度で、地温23度が最適とされています。

野菜は本来、露地物が基本ですから、北海道や長野県の高冷地産の場合で言えば、7月から10月にかけて、太陽の光を十分に浴びて収穫された物が旬と言えます。

なお、静岡ものならば旬は2〜5月とも言えます。

セロリは生で食べることが多いので、選ぶポイントは何と言っても新鮮さです。

葉が生き生きとして艶と張りがあり、香りの高いもの、葉柄が太くて長く、丸みがあって肉厚なもの、が良品です。

特に、葉柄の第一節の長さが長いもので、内側のくぼみは狭いものほどよく、さらに、葉柄の縦筋にメリハリ(凹凸)のあるものは新鮮です。

新鮮野菜の最高の保存法は、人間の胃袋に詰めることです。

特に、セロリは品質低下の早い野菜で、葉が黄化したり、葉柄にスが入り易いです。

品質や味が低下しない内に、出来るだけ早くお食べ下さい。

どうしても、すぐに食べれない場合は、葉先を切り、ラップやビニール袋で包み、冷蔵庫の野菜ボックスに入れて置きますが、それでも4、5日の保存が限度です。

なお、2〜3日以内に使うのなら、水にさして置くだけでも良いです。

一株ごと保存する時は、霧を吹いた後新聞紙に包んでおくと比較的長持ちします。

長期に保存したい場合は漬物などに加工することをお勧めします。

ところで、セロリは繊維分が多いので便秘に効果がありますが、外側の繊維は固くて食べ難くいので、そいで取り除きましょう。

また切る場合は繊維に直角に切ります。

切ったものは水に放すか、冷蔵庫に入れるとシャキッとします。

5.健康野菜セロリの栄養価・機能性

セリ科の植物、中でもセロリやパセリは、食欲増進、精神安定、疲労回復に有効な健康野菜です。

一般的にセリ科の野菜は、アピイン(セロリ)、アピオール(パセリ)と言った精油成分を持ち、独特の強い香りがあり、これが人々の好みを左右しています。

なお、この香りには精神を安定させる働きがあり、神経過敏の人や不眠症、ノイローゼに効果があります。

葉付きのセロリを水を入れたコップに差し、仕事机の端や枕元に置きますと、鎮静効果ががあり、気が休まります。

実際に、16世紀のオランダでは神経症状を改善する薬として使われていました。

また、セロリの香りは消臭作用があり、口臭防止に役立ちます。

栄養的には、カロチンをはじめ、ビタミンB1、B2、C、E、カルシウム、鉄などを豊富に含み、食物繊維にも富みます。

セロリに他の野菜に比べて比較的多く含まれるビタミンB1、B2は、体内におけるエネルギーの代謝をよくし、神経系の正常な働きを維持するのに有効です。

先に述べましたオランダでの利用法も一理あるいえますね。

セロリにはビタミンUも含まれています。

ビタミンUは「抗潰瘍性因子」とも呼ばれ、潰瘍を治すビタミンと言われています。

潰瘍と言うのは、胃や十二指腸の粘膜表皮が剥けてしまった状態になることです。

これを治すためには、表皮の細胞分裂を活発にして新しい表皮の細胞を作り、表皮の欠けた所を補わなくては成りません。

その修復に、当然タンパク質が必要となってきます。

ところで、ビタミンUは、核酸を作るのに必要なビタミンであり、その核酸はタンパク質を作るために必要な物質なのです。

結局、ビタミンUを摂取することは、体内で核酸〜タンパク代謝を促進し、ある程度、潰瘍を予防することが出来ると言うわけなのです。

ただし、これらの栄養価は主にグリーンの葉に含まれ、白色部分には少ないです。

そのな意味では、セロリの葉は捨てずにぜひ利用して下さい。

そうなんです。セロリの葉は、整腸作用、利尿、強壮作用がある薬草と考えて、後で述べますように、生で、煮たり、乾燥してりして活用しましょう。

この様に、ビタミンやミネラルを豊富に、しかもバランスよく含むセロリは、動脈硬化、高血圧症、糖尿病といった成人病の予防にも有効です。

また、食物繊維やミネラルとしてのカリウムが多いため、血圧を下げたり、糖尿病の予防にも効果的です。

また、整腸作用もあり、美容の敵・便秘を退治してくれます。

元々、セロリは、薬用植物としての歴史も古く、根は強壮、利尿剤として、種子は興奮剤に用いられて来ました。

まさにセルリは、ビタミン不足や便秘がちの人に特に進めたい健康野菜です。

生食の苦手な人は、茎葉を果物などと混ぜてジュースにすると良いです。

また葉は、刻んで布袋に詰め、浴槽に入れますと、香りもよく冷え症に効果的です。

6.料理法

1) セロリのサラダを楽しむために

セロリの特徴は、シャキシャキした歯ざわりと独特の香気にあります。

この香りには、肉やレバーなどの臭みを消す揮発性成分が含まれています。

そのため西洋料理では、肉料理の香味野菜として盛んに利用されます。

しかし、セロリ本来の味と香りを楽しむには、やはり茎(葉柄)の部分を生のまま食べるのが一番でしょう。

短く切って塩か味噌マヨネーズをつけてかじるのは、簡単で酒の肴にはもってこいです。

それには新鮮なセロリを選ぶことが大切です。

第一節が20cm以上ある肉厚のもので、茎の切り口や葉のみずみずしいものを選びましょう。

また食べる直前に氷水につけておくと一層パリッとします。

セロリは歯ざわりを楽しむために、生で食べることが多いのですが、煮込んだり、炒めたりと、意外なほど調理範囲は広い野菜です。

洋風料理だけでなく中華風のうま煮、和風のみそ漬けなどにも使えますし。私は鍋焼きうどんにセロリの葉っぱを入れ、香りを楽しみながら、ビタミンの補給をも行っています。

セロリに捨てるところは殆どありません。

特に、バラ売りを買った場合には、全て食べられると言っても過言ではありません。

また、一株買いををした時でも、一本づつ葉・葉柄を剥して、水洗いし、次に、葉と茎(葉柄)に切り分け、茎の外側の堅い筋は根元から包丁を浅く入れ、葉の方向に引っ張るようにそぎ取ります。

軟らかい茎は、外側の繊維を取り、生のままサラダにします。

地ぎわの太くて堅い部分は煮物用に、葉に近い軸はスープの香味に利用します。

そして葉や小枝の部分は、茹でてサラダにしたり、湯通しした後、油炒めにしたり、スープ、シチューや肉料理の香味野菜として使います。

さらに漬物、てんぷらにも向きます。

2) 香辛料としてのセロリ

セロリはフランス料理に欠かせないブーケ・ガルニの素材の一つにもなっており、特に、筋っぽく、香り強い葉は、そのまま食用にすることは難しいですが、肉やレバーなどの臭み消しには最適の素材です。

また、タップリの塩湯で茹でて水に晒し、細かく刻み、ちりめんじゃこやベーコンなどと一緒に、醤油とみりんで煮ると美味しく食べられます。

なお、葉の利用法で最も一般的なのは、佃煮でしょう。

これは葉1kgに対し、砂糖を500〜800g、醤油150ml、みりん少々を加えて煮詰めたもので、ほどよく香りが効いて味もよく、保存食にもなります。

香りを楽しむ一つの方法として、細かく刻んでスープに散らすのも、なかなか美味しいものです。

一方、茎のほうは、煮込んだり炒めたりと色々な調理法がありますが、漬物も一つの利用法です。

最近では、スーパーでも売られるほどポピュラーに成りました。

糀漬け、塩漬け、かす漬け、ぬか漬けなど色々あります。

中心部の葉柄は柔らかいですので、てんぷらにも利用できます。

また、水洗いをしてから、茹でてアク抜きし、砂糖や醤油で味付けしたお菓子としても楽しめます。

ところで、軟白のものに比べて、緑色のセロリの方が臭いが軟らかく、中華風の炒め物やトマト煮、シチューなどに入れると風味が生きてきます。

セロリには、約3ミリ以下の小さな種が実ります。

この種はセロリと同じ香りがします。

また、かすかに苦みがあります。

これは乾燥させてたのが、スバイスの仲間・セロリ・シードです。

ピクルスの香料として、あるいはスープなど煮込み料理のスパイスとして活躍しています。

また、これに食塩を加えたセロリ・ソルトも市販されていますね。

セロリ・シードに限らず、セロリの香りは肉類の臭みを消してくれる重宝な存在です。

ブーケ・ガルニには、必ずセロリの葉を加えるのはそのためです。

一般家庭では、とかく利用しきれないセロリの葉ですが、ハーブの一種としてシッカリ活用したいですね。

7 セロリ アラカルト

(1) セロリの美味しいのは、株の外側、それとも内側の茎?

生産者は1株2kg程度の大株で柔らかいセロリ作りに努力していますが、良品生産の難しい野菜の一つです。

株の外側の茎は細くて横に開き、筋っぽくて硬いので、収穫の際には4本程度、掻いて出荷します。

ですから店頭に出回っているものは、茎による品質差が少ないと思われます。

買う時は、葉や茎に光沢があり、第一節間長が太くて長く、新鮮で柔らかい茎を選びましょう。

生育環境や栽培管理が不適切な場合、第一節間長が短い傾向になます。

また茎の切り口が白っぽく、穴のある状態のものは過熟したものです。

こう言うものはスが入り味も劣っていますから、避けた方がよいでしょう。

株の中心に近いほうの茎は柔らかいのですが、丈が短くて可食部も少ないため、漬物などに利用するとよいでしょう。

(2) 日本を制覇した静岡県と長野県の共同作戦

日本のセロリの産地は、季節によってほぼ二分されています。

5月から11月にかけて出回っているセロリの8〜9割以上は長野産で、11月から翌年の5月にかけては4〜7割近くが静岡産です。

年間生産量を見ても、静岡県が35.4%で、長野県が36.8%。全体の7割以上が2つの県で生産されています。

両県は毎年2回、5月は静岡県、11月は長野県で調整会議を開き、それぞれの出荷時期を決めています。

品質の悪いものをいつまでも出荷しないように、無理にまずいセロリを出荷して、セロリ全体のイメージを悪くし、結果的には消費者のセロリ離れを起こさない様にと、出荷調整と言う連携プレーによって、それぞれの産地が共存共栄すると共に、全国制覇を果たしたのです。

セリ科の仲間

セリ科の食用植物には、ニンジン始め、相当の野菜・山菜・野草が含まれています。

これらセリ科の植物には精油成分を含むものが多く、香料野菜、芳香野菜として利用されています。

また、ニジジンやセロリアックの様に、肥大した根を食用にしているものもあります。

(1) パセリ

地中海の両岸、ヨーロッパ東南部とアフリカ北部を原産地とする二年生草で、全草に精油・アピオールを含み、特有の香りを放ちます。

ヨーロッパでは、古くから薬味作物として栽培されていました。

一時は、キニーネの代用としてマラリアの薬としても、使われていました。

パセリは栄養価トップのスーパー野菜です。

パセリと言うと料理の飾りみたいに扱われていますが、ただの彩りとして捨ててしまうのは惜しい野菜です。

恐らく、奥さん達も、パセリの栄養価の高さを知ったら、料理のつけ合わせだけでなく、もっと積極的に利用したいと思うでしょう。

なんせ、ビタミンAはホウレンソウの2.5倍で横綱級、ビタミンCは200mgとグンを抜く多さ、その上、ビタミンB1、B2を含み、ミネラル分も豊富です。

特に、鉄はホウレンソウの三倍弱、カルシウムは同三倍強と、驚くほどです。

細かくきざんでオムレツに入れたり、スープに浮かべたり、サラダ、スパゲティに散らしても美味しく食べれます。

食が細く、貧血ぎみの人にはパセリ入りのジュースがお勧めです。

トマト、リンゴ、ニンジン、バナナ、オレンジをベースにパセリを適量好みに合わせ加えて下さい。

最高の夏バテ防止ドレンクになりますよ。

(2) 子供にセロリを好きにさせる方法

セロリは、子供が嫌いな野菜のベストテンに入っています。

その理由としてあげられているのは、「くさい」「変な味がする」の二点です。

しかし、子供の味覚は経験によって作られるものです。

嫌いになったきっかけは、最初の食べ方に問題があったのではないでしょうか。

例えば、香りが強すぎたり、硬くて食べにくい、調理の味付けが合わなかったり。

無理に食べさせようとしたのでは、子供がますますセロリ嫌いになってしまいます。

子供の味覚は大人が思う以上に許容範囲広いものです。

美味しい食べ物に出会うと自分で作ってみようとしたり、それまで嫌いだったものが急に食べられるようになったりもします。

セロリの匂いが強すぎるることが一番嫌われる原因になっているようですから、一度湯でこばしてから煮たり、炒めたりすることで香りがかなりやわらぎ、食べ安くなります。

また、初めは子供の好きな他の食品と一緒に用いるなど、せっかくの美味しさを生かした料理をして下さい。

石川県認定

有機農産物小分け業者石川県認定番号 No.1001